アプリとは何のこと?英語?

スマートフォン(以下スマホ)の普及から聞かれるようになって、パソコンでも使われるようになった「アプリ」という言葉ですが、なんとなく意味は分かっていても、ふと疑問に感じるかもしれません。

今回の記事では、「アプリとは何か?」の説明をできるだけわかりやすく、英語表現とあわせて解説します。

対応する中国語についても、説明していきます。

気になる内容にすぐに移動

「アプリ」は「アプリケーションソフトウェア」の略

「アプリ」は「アプリケーションソフトウェア」の略で、ソフトウェアのひとつです。

余計に分からなくなってしまいそうですね。

アプリの例

「アプリケーションソフトウェア」は、パソコンやスマホ上で動作する、実際にユーザーが操作するためのソフトウェアを指す言葉として使われます。

代表的なものとして、例えばこんなアプリがあります。

パソコンアプリの例

- 事務系: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Adobe PDF Readerなど

- デザイン系: Adobe Photoshop, Illustratorなど

- ゲーム系: マインクラフトなど

- 工業系: Autodesk AutoCADなど

- ソフトウェア開発系: Microsoft Visual Studioなど

スマホアプリの例

- SNS系: LINE, Twitter, Instagram, Facebookなど

- エンタメ系: YouTube, Amazonプライムビデオなど

- 情報系: クックパッド, ぐるなび, 学習系など

- その他、ファーストフード店や銀行・証券会社などが提供するアプリ

これ以外にもアプリケーションソフトウェアは多岐にわたっていて、自分でインストールしていないアプリでも、最初から入っているものも数多くあります。例えば…

- インターネットブラウザ: Google Chrome, Microsoft Edge, Safariなど

- カメラ

- 電卓

- 時計・ストップウォッチ

- 電話

このような「アプリケーションソフトウェア」は英語で

application software

といいますが、略して

application

と呼ばれることもありました。近年ではさらに略して

App.

という表現も一般的になりました。(発音は[æp] [アプ]です。)

※ 略語なので通常 最後に"."(ピリオド)をつけます。

なので、英語では「アプリ」と言っても通じません。

「アプリケーションソフトウェア」とは?

"application"の意味は、直訳すると「応用」になります。

では、何を応用したソフトウェアかというと、

コンピューターの機能を応用して、ある機能や目的を実現するために開発されたソフトウェア

になりますが、かみ砕いていうと

ユーザーが使う機能を提供するためのソフトウェア

になります。

こう考えると、理解しやすいかもしれません。

ちなみに、中国語では「アプリ」のことを

APP [エーピーピー]

と呼ぶのが一般的で、

应用 [yìng yòng]

の方が一般的だった時期もありました。

でも、「ソフトウェア(ソフト)」と言わずに「アプリケーション」という理由が気になるかもしれません。

確かに、「アプリケーションソフトウェア」のことを「ソフト」と呼ぶこともあって、現在でも用いられることがあります。

理由のひとつに、呼び名を変えることによる「新鮮さ」があったことは否めませんが、実際にはソフトウェアは「アプリケーションソフトウェア」以外にいろいろありますので、区別する目的も大きな理由です。

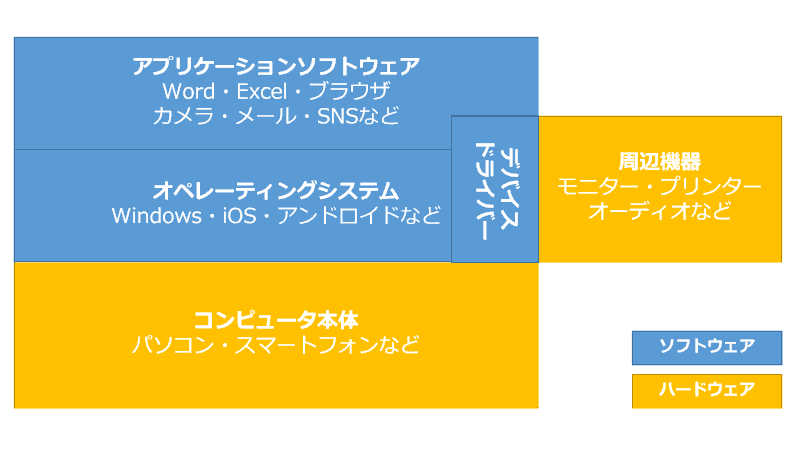

ソフトウェアとハードウェア

「ソフトウェア」はプログラムによって作成された機能のかたまりです。ソフトウェアはパソコンやスマホ、その他の機器とあわせて機能するもので、物体ではありません。

一方、パソコンやスマホ、その他機器は「ハードウェア」と呼ばれる物体です。

下の図とあわせて、解説を見てみてください。

パソコンやスマホには、一般的に「オペレーティングシステム (OS)」と呼ばれるソフトウェアがあり、あわせることで「機器を操作できるようにする」ための基本的な機能を実現しています。

パソコンがWindows用であれば、Microsoft WindowsがOSで、アンドロイドのスマホではAndroid OSがOSになります。Apple社のMacやiPhoneであればiOSとなります。

※ パソコンやスマホ以外にも、ゲーム機やその他のコンピューターにもOS(または相当する)ソフトウェアが入っています。

OSに違いがあるため、その上で動作する「アプリ」もOSにあわせてプログラムを作成することになります。

このため、Windows用やiPhone用・アンドロイド用などで、アプリが分かれています。

また、パスコンやスマホにはさまざまな機器が詰まっていますし、外付けの機器との接続も必要になります。

この場合、特定の機器を動作させる・情報交換するためのソフトウェアがあります。

これを「デバイスドライバー(または略してドライバー)」と呼びますが、聞いたことがあるかもしれません。

普段は意識しないのですが、この簡略化した図以外にも、本当に多くの機器やソフトウェアが複雑に絡み合ってひとつのシステムになっています。

先の例にあげた、インターネットブラウザ・カメラ・電卓・時計・電話などは、パソコンやスマホを買ったときに最初から入っているアプリですが、実際にはOSと密接に結びついていることも多いため、アンインストール(削除)できない場合もありますが、好みのアプリがあれば置き換える(機能追加する)ことができます。

英語

- ソフトウェア: software

- ハードウェア: hardware

- オペレーティングシステム: operating system (OS)

- デバイスドライバー: device driver (or driver)

中国語

- ソフトウェア: 软件 [ruǎn jiàn]

- ハードウェア: 硬件 [yìng jiàn]

- オペレーティングシステム: (计算机)操作系统 [(jì suàn jī) cāo zuò xì tǒng]

- デバイスドライバー: (设备)驱动程序 [(shè bèi) qū dòng chéng xù], (设备)驱动软件 [(shè bèi) qū dòng ruǎn jiàn]

「オペレーティングシステム」の中国語を見ると、「(計算機の)操作系統(システム)」となるので、こちらの方が分かりやすいかもしれませんね。

「ウェブアプリ」「クラウド」とは?

「ウェブアプリ」とは?

「ウェブアプリ」は、パソコンやスマホにインストール(保存)して使用する代わりに、インターネットブラウザ上でウェブサイトにアクセスしてアプリと同等の機能を利用できるようにしたもので、インターネット上に接続されている「サーバー」と呼ばれるコンピューター上にアプリの機能が搭載されている形態の総称です。

英語では

web app.

のように表現します。

中国語では

Web应用程序 [web yìng yòng chéng xù]

网络应用 [wǎng luò yìng yòng]

という表現が一般的です。

「クラウド」とは?

「クラウド」とは、英語の「クラウドコンピューティング」

cloud computing

からきた言葉で、英語でも単に"cloud"と略されることも一般的です。

"computing"は「コンピューティング」という言葉のとおり、コンピューターとしての計算機能を指しますので、「パソコンよりずっと高性能なコンピューター処理」と理解して差し支えありません。

では、なぜ"cloud"(雲)なのでしょうか?

中国語を見ても

云计算 [yún jì suàn]

と字体は違えど、"雲計算"と意訳です。

手元の機器の性能に依存せずに共同作業も可能

従来、パソコンやスマホにアプリをインストールして、そこで作成したファイルはその機器上に保存することが一般的でしたが、性能が十分でなく、保存できる量の限界も低いパソコンやスマホでは、これが問題となりえます。

また、作成した資料などのファイルを誰かと共有するには、メールなどで送る必要があるため、共同作業ができません。

このような問題を解決するため、インターネット上の高性能なサーバー上にアプリとしての機能を実現して、ファイル(データ)もそこに保存する方法が普及しました。

これはインターネットへの接続が高速で安定したために実現できたことが大きな要因ですが、一方でネットへの接続が必須のため、良いことばかりではありません。

手元の機器(パソコンやスマホ)の性能に任せて高度な処理をしたり、インターネットに接続しなくても情報交換が必要な産業界などには不足が多いものです。

「クラウド」はどこにある?

手元の機器に負荷をかけて処理しなくてよいということは、インターネット上のサーバーがその代わりをしているからです。

とはいえ、サーバーの性能にも限界があります。このため、ユーザーからからするとひとつのコンピューターに見えますが、実際にはいろいろなサーバーに分散させているのは一般的なことです。

インターネットというネットワークは、世界中のあらゆるコンピューターがつながっています。

今ご覧いただいているこのページのデータも、ネットワークの一角にあるサーバー上にあって、ご覧いただいている貴方のスマホまたはパソコンも、またその一部です。

つまり、「クラウドはどこにある?」という質問は、答えられない質問です。

(外部からの攻撃を防ぐため、開示しないという側面もあります。)

「雲」といっても、実際に空にあるわけではありませんが、大手企業のクラウド用のサーバーは、安全性や放熱性を考えて密林だったり池の下だったりにもあるとの噂です。

日本語の慣用句に

雲をつかむような

という表現があり、意味は

物事が漠然として捉えどころのない

になりますが、「クラウドの場所」は日本語の文字どおりと考えられますね。

今回もお読みくださり、ありがとうございました。

役に立った・気に入ったらツイートや共有していただけると嬉しいです!