気になる内容にすぐに移動

中国語の”味”は「香り」と一体

漢字は中国から入ってきたものですので、多くの場合は意味が近いのですが、中国語の"味"という漢字の意味は、日本語での意味と異なります。

中国語の"味"という漢字は[wèi] [ウェイ]と読み、通常は

味道 [wèi dào] [ウェイダオ]

という表現が使われます。

この"味道"を辞書で調べてみると、

指鼻子舌头等味觉所体会到的滋味

《百度百科》

鼻と舌などが味わう、そのものの味わい

といった意味になっています。

このように、中国語では"味"には「香り (におい)」が含まれているのです。

それでは、日本語でいう「香り (におい)」と分けることのできる「味」に相当する言葉が別にあるかというと、少なくとも一般的には存在しません。

中国語には、日本語以上にいろいろな細かな表現があるのですが、この点は正直驚きです。

中国語の「味覚」「嗅覚」を表す表現

中国語で「味覚」と書くと?

日本語の「味覚」と同じ字で、中国語で"味觉"と書くと、逆に不思議なことに日本語と同じ意味になります。

味觉 [wèi jué] [ウェイジュエ]

中国語の"味觉"も同様に

基本味觉 [jī běn wèi jué]

は、

酸 [suān]、甜 [tián]、苦 [kǔ]、咸 [xián]

= 酸味、甘味、塩味、苦味

です。

日本語の「においに対する感覚」は「嗅覚」といいますが、これも中国語も同様に

嗅觉 [xiù jué] [シウジュエ]

といいます。

中国語の「におい」を表す表現

中国語では、日本語の「味」とまったく同じ表現はありませんが、「におい」に関しては この表現が存在しています。

中国語で、

气味 [qì wèi] [チィウェイ]

と書くと、これは「におい」の意味になります。

"味"の漢字は入っていますが、この場合は「におい」限定です。

「におい」には「いいにおい (匂い)」と「臭いにおい (臭い)」がありますが、中国語ではそれぞれ

香味 [xiāng wèi] [シャンウェイ] = 匂い

臭味 [chòu wèi] [チョウウェイ] = 臭い

といいます。

中国語で「いい匂い」や「臭い」の程度を表現するには?

「いい匂い」「臭い」といった「におい」を表現する時は、このような程度と合わせて形容詞を使うことができます。

很香 [hěn xiāng] = いい匂い

好香 [hǎo xiāng] = すごくいい匂い

非常好香 [fēi cháng hǎo xiāng] = ものすごくいい匂い

有点臭 [yǒudiǎn chòu] = ちょっと臭い

很臭 [hěn chòu] = 臭い

好臭 [hǎo chòu] = すごく臭い

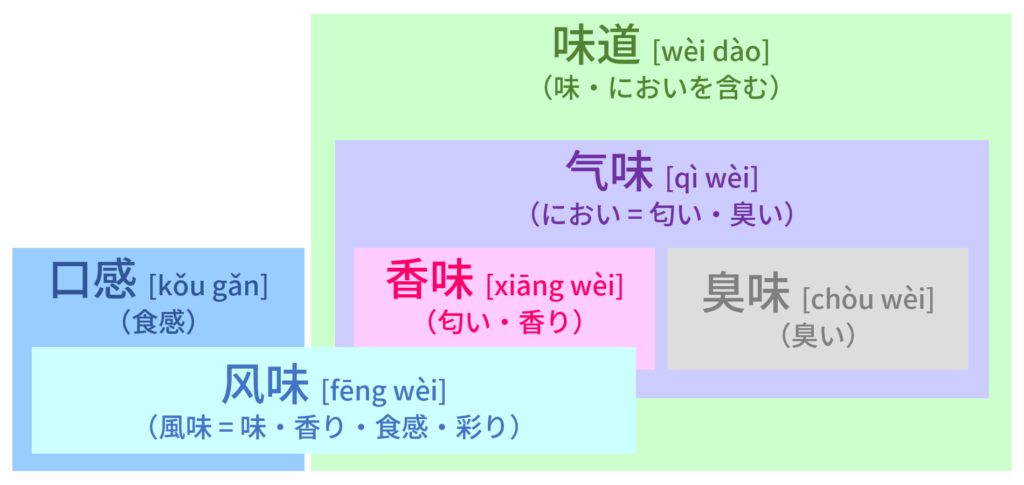

中国語の「味」や「におい」の関係図

ここまでのところで、いったん図にまとめてみます。

図中にない「食感」や「風味」については、後ほど触れます。

中国語で「味はいいけど、においはちょっと…」という場合

「味はいいけど、においはちょっと…」という場合、日本語では「味」と「におい」は完全に分かれた意味合いになります。

中国語では

味道很好,但是有点臭

と、一般的には日本語と同じように表現するしかなさそうですが、最初の文 "味道"の意味合いは日本語と全く同じではなくなります。

また、においに関しては、日本語と通ずるものがあるので覚えやすくひと安心ではあるのですが、動詞については気をつける点があります。

中国語で「においを嗅ぐ」の動詞

日本語で「においを嗅ぐ」場合は、「嗅」という漢字を使う点は中国語と同じです。

ただ、中国語で"嗅" [xiù] [シウ]という字を使う場合は主に書き言葉で、話し言葉で使う場合は別の表現を使うことが多く、漢字も異なります。

主に話し言葉での「においを嗅ぐ」の動詞は

闻 [wén] [ウェン]

になります。

あれ、これでは「聞く」になってしまいそうですが、中国語では「嗅ぐ」という動詞です。

ちなみに、中国語で「聞く」「聴く」の動詞は

听 [tīng] [ティン]

になります。

なぜこのようになったかは諸説あるようですが、一説によると秦の時代より「聴覚と嗅覚だけが共通点を持っていて、感覚の対象が他の視覚、味覚、触覚とは異なる抽象的なものである」とのことです。

確証には至りませんが、古代には"闻"の字は、聴覚と嗅覚共通に用いられたと考えられています。

最後に、風味・食感・味の好みの表現についてです。